Procyon lotor - Waschbär

| Wissenschaftlicher Name | Procyon lotor Linnaeus, 1758. Es sind 22 Unterarten beschrieben, die sich in Färbung und Größe unterscheiden. |

| Systematik | Mammalia, Carnivora, Procyonidae |

| Weitere deutsche Namen | – |

| Englischer Name | Raccoon |

| Herkunft | Nord- und Zentralamerika, von Kanada bis Panama verbreitet. |

| Einschleppungswege und Einfuhrvektoren | Im 19. Jh. für zoologische Gärten nach Europa gebracht. In den 1920er-und 1930er-Jahren aus Pelzzuchtfarmen in Deutschland entkommen und absichtlich freigesetzt. Danach eigenständige Ausbreitung in Europa. Die Art wird als Haustier und in Tierparks gehalten, ist in Europa in Pelzfarmen aber nicht mehr vertreten. |

| Erkennungsmerkmale | Waschbären werden 40 bis 60 cm groß und besitzen einen 20 bis 40 cm langen Schwanz. Das Gesicht zeigt eine charakteristische, schwarze, maskenartige Zeichnung, die von weißem Fell umgeben wird. Der dichte Pelz ist langhaarig und grau bis braun gefärbt, der Schwanz besitzt mehrere dunkle Ringe. |

| Status in Österreich | Etabliert |

| Erstfund in Österreich | 1974 |

| Verbreitung in Europa | In Mitteleuropa aktuell weit verbreitet, von Frankreich bis Weißrussland, Einzelfunde in Spanien und Großbritannien, mit einem Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland. |

| Auswirkungen des Klimawandels | Unbekannt. |

| Biologie und Ökologie | Waschbären sind dämmerungs- und nachtaktive Allesfresser. Sie klettern häufig auf Bäume, wo sie die Nacht in Baumhöhlen verbringen. Die anpassungsfähigen Tiere bevorzugen Altholzbestände in Gewässernähe, am Stadtrand werden nicht oder nicht regelmäßig bewohnte Gebäude besiedelt. Weibchen werfen einmal im Jahr 2 bis 4 Junge, die nach 1 bis 2 Jahren geschlechtsreif werden. |

| Gefährdung der Biodiversität | Waschbären fressen unter anderem Eier und Jungvögel sowie Amphibien, Reptilien und Fische; negative Auswirkungen auf Sumpfschildkröten und Gelbbauchunken sind dokumentiert. |

| Negative ökonomische Auswirkungen | Schäden in der Landwirtschaft (z. B. Obstbäume) und an Bauwerken (Reinigungskosten, Abwehrmaßnahmen) sind dokumentiert. |

| Negative humangesundheitliche Auswirkungen | Potenzieller Überträger von Tollwut und anderen Krankheitserregern (Spulwurm). |

| Positive sozio-ökonomische Auswirkungen | Waschbären sind in der Pelztierzucht in Europa nicht mehr von Bedeutung. Sie werden als Haustiere gehalten. |

| Managementmaßnahmen | Öffentlichkeitsarbeit, Entnahme aus der Natur, Verhinderung der (un)absichtlichen Ausbringung aus Gefangenschaft, Bauliche Abwehrmaßnahmen |

| Letzte Aktualisierung | Umweltbundesamt, Jänner 2024 |

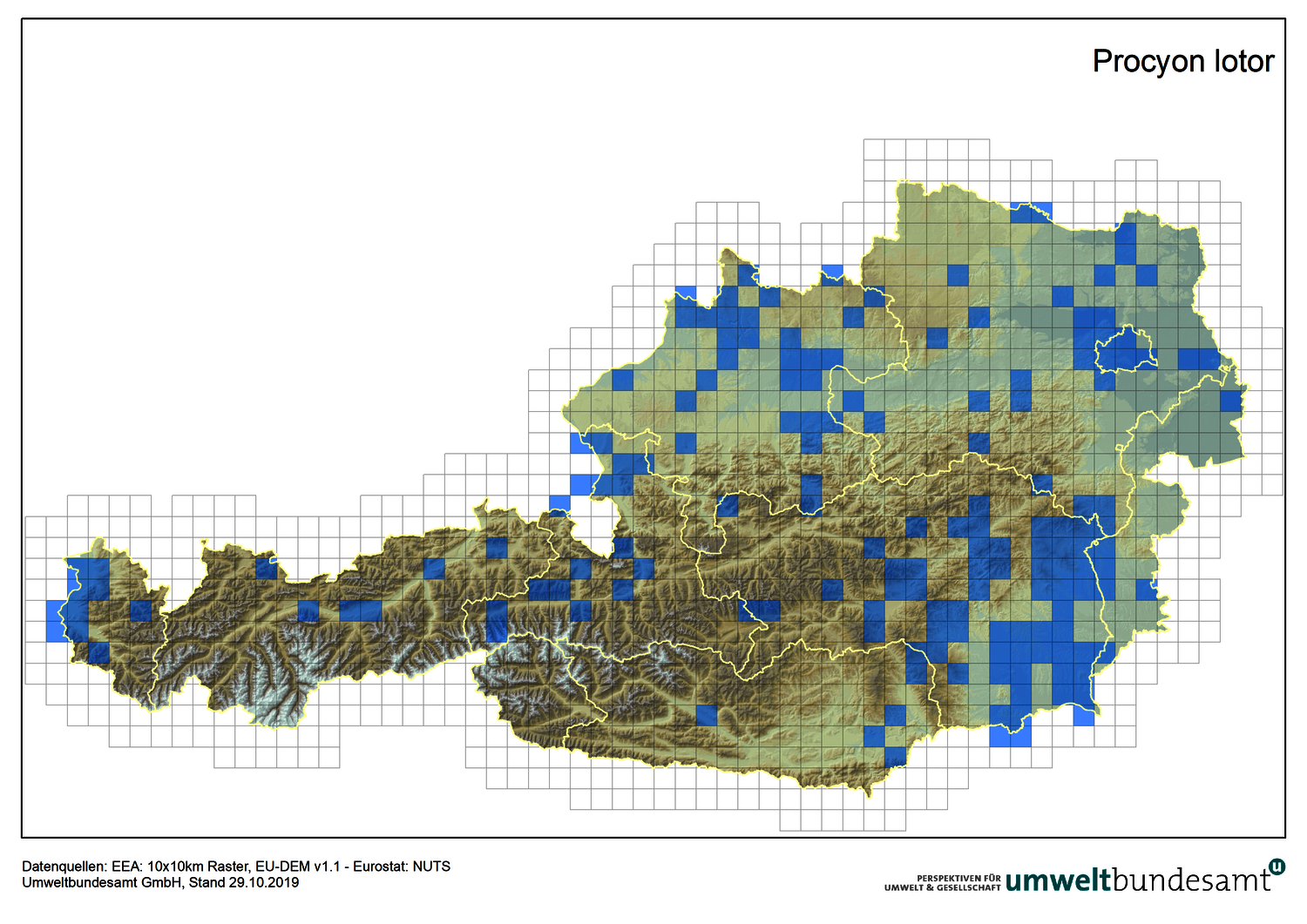

Verbreitung in Österreich

Vermutlich in den 1970er-Jahren aus Bayern eingewandert und durch Gefangenschaftsflüchtlinge aus Pelzfarmen in Niederösterreich ergänzt. Aktuell aus allen Bundesländern gemeldet, bevorzugt in den Tieflagen in Ober- und Niederösterreich, aber nirgends häufig.

Bundesländer

E = Etabliert

U = Unbeständig

Biogeographische Regionen

| V | T | S | K | St | O | N | W | B |

| E? | U? | E | U | E | E | E | E | E? |

Biogeographische Regionen

| Alpine Region | Kontinentale Region |

| E | E |

Risikobewertungen

Zalewski, A. (2011): GB non-native organism risk assessment for Procyon lotor. Download

Rabitsch, W., Nehring, S. & Michler, F.-U. (2015): Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertung Procyon lotor – Waschbär. In: Nehring, S., Rabitsch, W., Kowarik, I. & Essl, F. (Eds.): Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertungen für in Deutschland wild lebende gebietsfremde Wirbeltiere. BfN-Skripten 409: 62–63. Link

Ausgewählte Quellen

Duscher, T., Zeveloff, S. I., Michler, F.-U. & Nopp-Mayr, U. (2018): Environmental drivers of raccoon (Procyon lotor L.) occurrences in Austria – established versus newly invaded regions. Arch Biol Sci. 70: 41–53.

Görner, M. (2009): Haben Waschbären (Procyon lotor) einen Einfluß auf den Reproduktionserfolg heimischer Vögel? Acta Ornithoecol. 6: 197–209.

Henze, S. & Henkel, U. (2007): Zum Einfluss des Waschbären auf den Graureiher-Brutbestand im ehemaligen Landkreises Bernburg. Naturschutz Sachsen-Anhalt 44: 45–52.

Schneeweiß, N. & Wilf, M. (2009): Neozoen - eine neue Gefahr für die Reliktpopulation der Europäischen Sumpfschildkröte. Z. f. Feldherp. 16: 163–182.